本文

【生命の海科学館】 海を観る・地球を知る2019 ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~

名古屋大学宇宙地球環境研究所・蒲郡市生命の海科学館 共催企画

海を観る・地球を知る2019 ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~

最先端の海洋研究を進める研究者たちが、生命の海科学館にやってきます。

研究所を飛び出して、海洋研究の最前線で行われている内容を、魅力たっぷりにご紹介します。

★新進気鋭の研究者たちに、海の色彩のヒミツ、黒潮大蛇行のこと、地球温暖化のこと、聞いてみよう!★

| 共催 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所・蒲郡市生命の海科学館 |

|---|---|

| 日時 | 2019年3月31日(日曜日) 10時~15時 |

| 会場 | 蒲郡市生命の海科学館 1F サイエンスショールーム |

| 参加費 | 無料 |

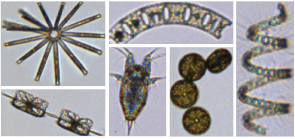

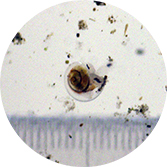

ブース1 「プランクトン顕微鏡観察」

海水の中には、大きさも形も様々なプランクトンが存在します。

プランクトンは海の生態系を支える大切な存在ですが、増えすぎると赤潮などの原因にもなります。

★少し大きめの動物プランクトンは倍率の低い実体顕微鏡、小さめの植物プランクトンは倍率の高い光学顕微鏡で覗いてみよう★

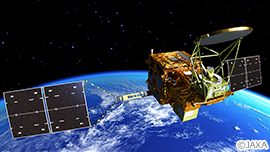

ブース2 「海の色彩のヒミツ」

.

.

1億5千万キロメートルの旅をしてきた太陽光は地球上の生命にエネルギーと彩(いろどり)を与えてくれます。

きれいな海は青色ですが、植物プランクトンが増えると、緑色、さらに赤色と変化するため、

これを人工衛星から観測することで植物プランクトンの量を知ることができます。

★分光光度計という青~緑~赤の光の色を測る機械をつかって、物の色の違いの仕組みを学ぼう★

ブース3 「回転水槽実験」

.

.

.

三河地方に温暖な気候をもたらしている黒潮。

黒潮は熊野灘・遠州灘沖を通り過ぎ東に進むにしたがって蛇行し、直径100km程度の渦を作り出します。

★なぜ黒潮の流れがうねるのか?実験を通して、見て、ふれて、試してみよう★

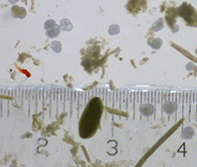

講演会 「海の中の雪(マリンスノウ)」

海の中には「マリンスノウ」と呼ばれる雪のようなものが降っています。

このマリンスノウは、深海魚のえさになるだけではなく、地球温暖化にとっても重要な役目を果たしています。

マリンスノウはどこからやって来て、どこへ行くのでしょう?

マリンスノウの秘密をめぐり、海の中を探検しませんか?

講師紹介

東京海洋大学 特任助教

鋤柄 千穂 さん

講師略歴

1998年 九州大学理学部化学科卒業

2000年 名古屋大学理学研究科地球惑星理学専攻 博士前期課程修了

2006年 名古屋大学理学研究科地球惑星理学専攻 博士後期課程修了 博士(理学)取得

2006-2009年 東北大学大学院理学研究科 客員研究者

2010-2016年 名古屋大学地球水循環研究センター 研究員

2016-2017年 名古屋大学大学院環境学研究科 特任助教

2017年-現在 東京海洋大学 船舶・海洋オペレーションセンター 特任助教

日時等

| 日時 | 2019年3月31日(日曜日) 11時~12時 |

|---|---|

| 会場 | 蒲郡市生命の海科学館 1F メディアホール |

| 講師 | 鋤柄 千穂 さん(東京海洋大学 特任助教) |

| 定員 | 60名 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加方法 | 事前申し込み不要です。直接会場へお越しください。 |

「海を観る・地球を知る2019 ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~」 A4チラシ [PDFファイル/885KB]

「海を観る・地球を知る2019 ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~」 A4チラシ [PDFファイル/885KB]

★ PDFファイルをクリックしてご覧ください。

連携開催 企画展「色彩2019 ~宇宙から見た地球の姿~」

宇宙から見た地球の姿には、さまざまな色彩があふれています。

その豊かな色と模様は、地球の活動や、生命のいぶきを映したものです。

人工衛星や国際宇宙ステーション(ISS)から見た地球の姿を通して、青い宝石と呼ばれる惑星地球の現在の姿と、

46億年にわたる歴史の中でさまざまに移り変わってきた地球の色彩について、ご紹介します。

主催 | 蒲郡市生命の海科学館 |

|---|---|

協力 | 超小型衛星部会(がまごおり産学官ネットワーク会議) |

期間 | 2019年3月2日(土曜日)~6月23日(日曜日) |

| 会場 | 蒲郡市生命の海科学館 3F 蒲郡の科学ひろば |

| 入場料 | 無料 |