本文

2017年度 講演会・市民講座

海を観る・地球を知る ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~

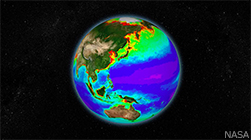

講演会 「宇宙から海洋プランクトンを観る」

海水にすむ動物プランクトンは魚の餌として大切ですが、植物プランクトンはさらにその餌として漁業を支えています。

一方で、プランクトンが増えすぎると赤潮になってしまうので注意が必要です。

広い海のどこにどれぐらいの植物プランクトンがいるのかを人工衛星から測定できるようになってきました。

講師紹介

名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授・副所長

石坂 丞二 さん

講師略歴

1981年 筑波大学第二学群生物学類卒業

1983年 筑波大学大学院修士課程環境科学研究科修了

1989年 テキサスA&M大学海洋学部博士号課程修了 Ph.D

1989年-1997年 通商産業省 工業技術院 公害資源研究所(資源環境技術総合研究所)研究員

1998年-2009年 長崎大学水産学部教授

2009年-2015年 名古屋大学地球水循環研究センター 教授

2015年-現在 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授・副所長

環境省海洋環境モニタリング調査検討会委員

国連環境計画(UNEP)北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)フォーカルポイント

北太平洋海洋科学機構 東アジア縁辺海循環研究助言パネル 共同議長

Journal of Oceanography編集委員長

日時等

| 日時 |

2018年3月21日(水曜日・祝日) 11時~12時 |

|---|---|

| 会場 | 蒲郡市生命の海科学館 1F メディアホール |

| 講師 | 石坂 丞二 さん(名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授・副所長) |

| 定員 | 60名(事前申し込み不要です。直接会場へお越しください。) |

| 参加費 | 無料 |

海を観る・地球を知る ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~ 詳細はこちら

海を観る・地球を知る ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~ 詳細はこちら

「海を観る・地球を知る ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~」 A4チラシ [PDFファイル/699KB]

「海を観る・地球を知る ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~」 A4チラシ [PDFファイル/699KB]

「海を観る・地球を知る ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~」 A4チラシ [PDFファイル/721KB]

「海を観る・地球を知る ~体験!海洋研究最前線 in 蒲郡~」 A4チラシ [PDFファイル/721KB]

★ PDFファイルをクリックしてご覧ください。

サイエンスカーニバル ミニ講演会

「蒲郡は宇宙への入り口」

宇宙に繋がる「蒲郡」を知って、もっともっと宇宙に、科学技術にも興味を持とう。

★サイエンスカーニバルの実験に参加されない方も聴講できます。

| 日時 |

2018年2月12日(月曜日・振替休日) 11時45分~12時15分 |

|---|---|

| 会場 |

蒲郡市生命の海科学館 1F サイエンスショールーム |

| 講師 | 伊藤智啓さん(株式会社蒲郡製作所 代表取締役) |

| 参加費 | 無料 |

サイエンスカーニバル ~真冬の蒲郡で熱くなれ! 詳細はこちら

サイエンスカーニバル ~真冬の蒲郡で熱くなれ! 詳細はこちら

「サイエンスカーニバル ~真冬の蒲郡で熱くなれ!~」 A4両面チラシ [PDFファイル/1.02MB]

「サイエンスカーニバル ~真冬の蒲郡で熱くなれ!~」 A4両面チラシ [PDFファイル/1.02MB]

★ PDFファイルをクリックしてご覧ください。

バイオカフェ 新しいみかんを目指して ~品種改良の最新技術~

みかんの品種改良・ゲノム編集技術を、お茶を楽しみながら学びましょう。

DNAを取り出す実験も体験できます。

サイエンスカフェのバイオ版 「バイオカフェ」 とは?

サイエンスカフェは、コーヒーを傾けながら専門家の話を聞き、話し合うことで理科離れを抑えようとする、イギリスで始まった活動です。

くらしとバイオプラザ21では2005年3月から「バイオカフェ」として始めました。

専門家を囲んで皆でワイワイガヤガヤ、質問、意見、感想を出し合いましょう。

講師紹介

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

果樹茶業研究部門 カンキツ研究領域 カンキツゲノムユニット

後藤 新悟 さん

| 共催 | 蒲郡市生命の海科学館・くらしとバイオプラザ21 |

|---|---|

| 日時 |

2018年1月14日(日曜日) 15時~16時30分 |

| 会場 | 蒲郡市生命の海科学館 1F サイエンスショールーム |

| 講師 | 後藤 新悟 さん(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門 カンキツ研究領域 カンキツゲノムユニット) |

| 対象 | 大人向け |

| 定員 | 20名(申込受付順) |

| 参加費 | 無料 |

| お申し込み |

★定員になりましたのでお申込み受付は終了致しました★ 2017年12月1日(金曜日)から、下記の電子申請、または科学館1階受付にて、申込受付順に受付します。

★お申込みをもって受付とさせていただきます。当日直接会場へお越しください。 |

バイオカフェ 「新しいみかんを目指して ~品種改良の最新技術~」 A4チラシ [PDFファイル/501KB]

バイオカフェ 「新しいみかんを目指して ~品種改良の最新技術~」 A4チラシ [PDFファイル/501KB]

★ PDFファイルをクリックしてご覧ください。

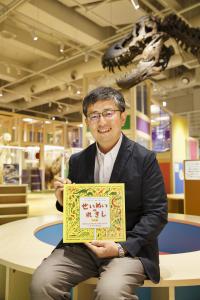

講演会 「せいめいのれきし」

「せいめいのれきし」は地球の46億年のこれまでを、古生物や私たち人類が舞台に登場して演じる劇のように解説する絵本です。「せいめいのれきし」は、

「さあ、このあとはあなたのおはなしです。(中略)いきものの演じる劇は、たえることなくつづき、いつもあたらしく、いつもうつりかわって、わたしたちをおどろかせます」

と終わっています。

この本が最初に発刊されてから、50年以上にもなります。その間に、恐竜は絶滅したのではなく、その一部は鳥類に姿をかえ現在も進化を続けていること、生命の海科学館のクジラの化石が新種だったことなど、次々と新しいことがわかっています。

講演会では、最新の恐竜研究など、「せいめいのれきし」発刊以降の重要な変化をわかりやすく解説します。講演会の後、「せいめいのれきし」を片手に蒲郡市生命の海科学館をまわってみませんか?きっと新しい驚きを「発掘」できるはずです。

講師紹介

©黒澤義教

©黒澤義教

国立科学博物館

真鍋 真 さん

1959年、東京生まれ。国立科学博物館・コレクションディレクター。

横浜国立大学教育学部卒業、米イェール大学地球科学部修士課程修了、英ブリストル大学理学部博士課程修了。博士(理学)。

1994年より国立科学博物館に勤務し、恐竜進化と恐竜をとりまく生態系などについて研究している。2015年、「せいめいのれきし」の改訂版を監修。

| 日時 | 2017年10月8日(日曜日) 11時~12時 |

|---|---|

| 会場 | 蒲郡市生命の海科学館 1F サイエンスショールーム |

| 講師 | 真鍋 真さん(国立科学博物館 標本資料センター) |

| 定員 | 60名(当日1F受付で整理券を配布します) |

| 参加費 | 無料 |

※<オプショナル・ミニツアーのお知らせ>

講演会終了後、真鍋先生と一緒に、特別展、及び生命の海科学館展示室を巡ります。

生命の海科学館展示室への入場には観覧券、年間パスポート等が必要です。

ミニツアーに参加を希望される方は、事前に観覧券などのご準備をよろしくお願いいたします。

(観覧券は使用日に限り再入場が可能です。)

『地質の日』講演会

「花崗岩質大陸の生い立ちを求めて:海から陸へ」

左側:八丈島西方海域の第三西スミス海丘で発見された花崗岩の露頭(水深約600m)

右側:アメリカ合衆国西部のヨセミテ国立公園

花崗岩で出来た大陸地殻は太陽系惑星でも地球にしか存在しないと考えられていますが、地球史において大陸がいつ・どのように誕生してきたのかはまだよくわかっていません。

しかし現在の地球上で大陸が誕生している可能性が高いとされている場所は、実は日本の沖合いにあります。調査船や潜水船を使った最新の調査から、関東南方の伊豆・小笠原諸島周辺の海底下では花崗岩が現在も出来つつある証拠が発見されました。またこのように海の下で生まれた大陸地殻が陸地にまで成長しつつある現場が日本列島に存在していることも分かってきました。

私は我々人類にとって最も身近な岩石でありながら多くの謎に包まれている花崗岩の成因を明らかにするために、深海底から山岳地帯まで、地球上の様々なフィールドを対象に研究を行っています。本講演では実際の調査風景などを交えつつ、花崗岩質大陸の生い立ちについて最新の研究成果を分かりやすくお話したいと思います。

講師紹介

国立科学博物館 地学研究部 研究員

谷 健一郎 さん

専門は主に海洋地質学・岩石学・地球年代学。海洋研究開発機構における12年間の研究職を経て、2014年より現職。

花崗岩質大陸を作るために必要な大量の珪長質マグマがいつ・どのようにして発生するのか、という疑問から派生して、地表での大規模珪長質火山活動も研究対象にしている。

趣味は登山。仕事でも山に登りたくて地質学を専攻したのに、なぜか深海が主なフィールドになってしまったのが最大のジレンマ。

日時等

| 日時 | 2017年5月14日(日曜日) 11時~12時 |

|---|---|

| 会場 | 蒲郡市生命の海科学館 1F サイエンスショールーム |

| 対象 | 中学生以上~大人向け |

| 参加費 | 無料 |

| お申込み | 事前申込み不要です。直接会場へお越しください。 |

『地質の日』講演会 「花崗岩質大陸の生い立ちを求めて:海から陸へ」 A4チラシ [PDFファイル/397KB]

『地質の日』講演会 「花崗岩質大陸の生い立ちを求めて:海から陸へ」 A4チラシ [PDFファイル/397KB]

「地質の日」について詳細はこちら(外部サイト:産業技術総合研究所 地質調査総合センター)

「地質の日」について詳細はこちら(外部サイト:産業技術総合研究所 地質調査総合センター)